News ニュース

2018.12.06

怒られるから、やる!

[box class=”pink_box” title=”サマリー”]

「なんでできないの?」

「ちゃんと食べなさい!!」

子どもを思うがために、ついつい厳しくなってしまったり 怒ってしまったりすることが当たり前になってしまいました。

実は…その一見普通に見える行為は、子どもにどんな影響があるのでしょうか。

両親だけでなく、教育施設の7割の先生たちでさえ子どもたちに”○○させている”傾向があります。

その方法は将来、こんな事態を招く可能性を秘めているです。

話題のマラソンランナー原 裕美子さんの話題とともにお伝えします。

[/box]

怒られないために、走る

日本代表の光と影

「怒られないために走る。」

とても衝撃的な言葉でしたね。

先日、元女子マラソン日本代表の原裕美子(はら・ゆみこ)容疑者が万引き容疑で再逮捕されました。

直後の会見では、万引した引き金は摂食障害にあったと次のように説明しています。

過酷な体重制限や、厳しい食事指導などから摂食障害を患い、

ストレスからつい食べてしまうが、吐くことをやめて太ったら怒られるという辛さから逃げるために、

どんどん食べては嘔吐を繰り返しひどくなっていった。

原容疑者は、摂食障害とともに窃盗症(クレプトマニア)を患っていました。

[box class=”yellow_box” title=”日常に潜む依存パターン”]「やめたいのに、やめられない。」[/box]

どこかで聞き覚えのある言葉ではありませんか?

「ダイエットは明日から…。ついつい食べるのが止まらない。」

「ついついイライラが止まらない…。」

この“やめたくても、やめられない”

メカニズムは私たちの日常にたくさん潜んでいます。

原さんだけが、特別に生まれてきた人だったというわけではありません。

一歩、道を外れてしまえばこのような障害や疾患を持ちうることが私たち誰にでもありうることなのです。

それが、どう育児や教育と関わってくるのでしょうか?

ちゃんとやることだけが正解ではない

「ちゃんと残さず食べなさい!」

「ほら、またこんなに残して。」

「食べ終わるまで、遊びはなし。」

このような声をたくさん耳にするのですが、

それは私たちが子どものことを思って言っているからこその行為だと今までは捉えられてきました。

しかし、近年のたくさんの研究から

”ちゃんとできること”

”完璧に食べられること”が

必ずしも幼少期の正解ではないということが分かってきました。

過度な強制や脅迫からなにかをさせることは

「お母さんが言うからやる。」

「せんせいに怒られるからやる。」

「お父さんに言われるから、隠す。」

という子どもたちに本当に伝えたいこと、得たいものとは反対の結果になってしまう可能性があるのです。

そう、この原 裕美子さんの例のように。

ついついやってしまう強制をやめたい→https://coubic.com/hahatoko/146821

家庭環境も要因の一つ

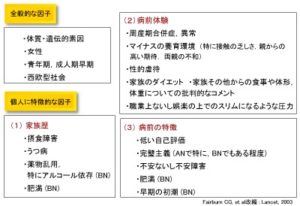

厚生労働省は摂食障害の原因や発症の要因の一つとして家庭環境をあげています。

両親の別居や離婚など両親の不和、あるいは両親との接触の乏しさ、

親からの高い期待、偏った養育態度も発症推進的役割を果たすといわれています。

家族のダイエット、家族その他からの食事や体形および体重についての批判的な言葉なども病前体験として発症に関与している可能性が考えられています。

※以下図参照

参照HP:厚生労働省 みんなのメンタルヘルス https://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/detail_eat.html

ハハトコにいらっしゃるお母さまの中にも、

幼少期に無理矢理食べさせられたことや、学校でいつも最後まで給食を食べていたことから

食事をすることや作ることに興味がなくなったという方が何人もいらっしゃいました。

それほどに子どもの頃の記憶や経験は、オトナになっても影響するのです。

強制で育まれるのは恐怖心

人としてよりペット

「人というより、ペット。」この発言に背中がゾワっとしたのは私だけではないはずです。

育児や教育に携わる人々は全て、この超えてはいけない境界線をもっています。

自分の一部として生まれてきたわが子

自分の一部のように情熱を持って育てる子どもたち

誰しも、まるで相手が“自分のものである”かのような錯覚を感じることが無きにしも非ずなのではないでしょうか。

特に、乳幼児はオトナに対する依存度が高く

オトナを絶対的存在として、言うことを聞くように育てることもできるため

私たちは、常にその境界線を意識して生活しなければなりません。

その軸が崩れてしまうと、過度に干渉してしまったり、脅迫してしまったりするのです。

ほどよい距離感

子どもたちを別の人格の人間として尊重するために欠かせないのが

ほどよい距離感です。

これをもっているお母さんやお父さん、せんせいは

子どもに対して客観的でいられます。

過度に求めすぎたり、干渉しすぎたりすることなく

一人の人間として尊重しながらも、人生を生きる上で大切なルールや躾を伝えていくことが出来るのです。

オトナにこのように接してもらった記憶を持つ子どもは、子ども自身も同じように相手を敬うことができるようになります。

[box class=”red_box” title=”子どもを尊重するために必要な要素”]

ほどよい距離感

[/box]

距離感を保つには?

「ほどよい距離感を保つための余裕が欲しい!!」

そうですよね。

日本の育児に対する現状は、少しずつ変化したものの

まだまだ“女性が子どもを育てる”という風習が抜けていません。

スウェーデンでは、90%以上の父親が育児休暇を取得しています。

日本の5%弱とは比較になりません。スウェーデンでは、子どもが生まれると男女480日の育児休暇が与えられています。

休暇を取らないと無駄になってしまうのです。

日本の常識は、世界の常識ではありません。

私たちも、日常の少しの工夫と小さな意識の変化でその“余裕”を生み出すことが出来るのです。

ハハトコと一緒に余裕を生み出したい方はこちらから→https://coubic.com/hahatoko/146821

行動させるのが仕事ではない

行動したくならせるのが仕事

このカラクリを知っていますか?

[box class=”green_box” title=”私たちオトナの役割”]

子どもたちに

✖「○○しなさい。」と言ってやらせる

〇「○○したい!」と相手がなるようにさせる

[/box]

私たちの今までの常識は、こうでした。

[box class=”glay_box” title=”今までの常識”]

親の言うことを聞いて

学校では先生の言うことを聞いて

[/box]

それが評価されてきました。

今では“アクティブラーニング”という形を学校内でも取り入れ

自分の意見を伝えることや、友だちの意見を聞いたり

新しい考えを作りだしたりすることを重要視しています。

そう、もうオトナの言うことに右へならえの時代は終わりました。

本当の幸せを子どもたちに

時代の変化に即して、私たちの育児や教育も変化していかなくてはなりません。

オトナの指示を聞くだけの受け身人間になってしまうと

「あの人に言われるから、怒られるから。」と条件的にものごとをやるようになってしまい

「言われなければやらない。」という内発的な積極性や意欲が失われてしまうのです。

本当に幸せなひとは、お金持ちでも、地位や名誉がある人間という条件でもなく

“主体的に行動できる”という要素を持っているひとです。

子どもたちが未来の幸せを自分でつかめるような主体性を、育んで行きましょう。

そのためには、オトナの余裕、ほどよい距離感そして子どもが行動したくなるための育児の引き出しを持つことがポイントです。

お母さんと家族の人生をプロデュース

~お母さんが自由になると、子どもはもっと自由になる~

【母と子のこころとからだのプログラム】

☆体験会のお問い合わせはこちらからhttps://coubic.com/hahatoko/146821

☆体験を受けたお母さんたちの声http://line.me/R/home/public/post?id=rmb6578l&postId=1153993921608055017

♡必要な知恵を、必要なときに♡

HP: https://hahatoko.org/program/

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100028189702180

Instagram: https://www.instagram.com/_hahatoko_/

参考文献

立川多恵子 : 偏食の家族的, 社会的要因, 小児の精神と神経, 10巻1号23-28頁

A.ゲゼル (山下俊郎他訳) : 乳幼児の心理学-出生より5歳まで-, 家政教育社

吉田 隆子:幼児の食行動に関する研究—子どもの視点から見た食事場面の意味—お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科

内閣府 : 食育基本法

厚生労働省:みんなのメンタルヘルス総合サイト